| Le Manifestazioni Faringo Laringee della Patologia da Reflusso - Parte 2 |

|

ANATOMO-FISIOLOGIA DELLE VIE AERODIGESTIVE SUPERIORI ANATOMIA DELLA FARINGE Suddivisione anatomica della faringe La faringe è un organo cavo muscolo-membranoso che occupa lo spazio prevertebrale, estendendosi dalla base del cranio, cui è saldamente unita, sino all’esofago, con il quale si continua all’altezza della 6a vertebra cervicale. La sua lunghezza varia da 14 cm a 16 cm nell’adulto. La mucosa di rivestimento della faringe è di tipo cilindrico stratificato vibratile a livello della volta del rinofaringe, delle sue pareti laterali, in prossimità dell’orifizio tubarico e nei 2/3 superiori della faccia posteriore del velo palatino. Tale mucosa rappresenta la continuazione dell’epitelio respiratorio della mucosa nasale.

Muscolatura della faringe La tonaca muscolare della faringe è formata da sei muscoli per ogni lato, distinti in intrinseci ed estrinseci. I muscoli intrinseci, o costrittori, hanno la funzione di ridurre il calibro faringeo con azione sfinterico peristaltica, e sono rappresentati dai costrittori superiore, medio ed inferiore. Sono muscoli pari e simmetrici e non sono esattamente ordinati l’uno sopra l’altro, poiché in parte si sovrappongono: più precisamente il costrittore inferiore ricopre quasi la metà inferiore di quello medio, che a sua volta ricopre in parte il superiore. In ogni lamina le fibre muscolari originano dal rafe mediano faringeo e dalla fascia faringo basilare e, seguendo le pareti della faringe stessa, circondano l’organo arrivando a inserirsi anteriormente a formazioni del blocco facciale e della laringe, che costituiscono i punti d’attacco e di fissazione dell’organo. Dette inserzioni sono molteplici per i tre muscoli e ne permettono la suddivisione in diversi fascetti: il costrittore superiore si suddivide, in senso rostro-caudale, in pterigofaringeo, buccofaringeo e milofaringeo; il medio di divide, sempre dall’alto in basso, in condrofaringeo e ceratofaringeo; infine il costrittore inferiore è composto dai muscoli tirofaringeo e cricofaringeo2. I muscoli estrinseci agiscono invece da elevatori della faringe aumentandone i diametri. Sono costituiti dai muscoli stilofaringeo, salpingofaringeo e palatofaringeo3.

Irrorazione ematica e linfatica della faringe La vascolarizzazione faringea è essenzialmente data dall’arteria faringea ascendente e a rami delle arterie tiroidee, dipendendo pertanto dalla carotide esterna.

Innervazione della faringe L’innervazione motoria della muscolatura faringea è legata al plesso faringeo, alla cui costituzione contribuiscono il IX, X e XI paio di nervi cranici. L’innervazione sensitiva di rinofaringe ed orofaringe è essenzialmente data dal glossofaringeo (plesso faringeo), mentre quella dell’ipofaringe è legata al vago.

CENNI DI FISIOLOGIA FARINGEA La faringe possiede 3 funzioni, essenziali nella deglutizione, nella respirazione, nella fonazione.

Funzioni sfinteriche Nella fase faringea della deglutizione la faringe, tramite occlusione dello sfintere velofaringeo, permette la progressione del bolo alimentare verso l’esofago ed impedisce il transito di alimenti verso il rinofaringe e le fosse nasali. Lo sfintere velofaringeo è rappresentato anteriormente dal velo pendulo il cui muscolo elevatore, innervato dal vago, provvede all’elevazione, mentre i tensori, innervati dal V nervo cranico, provvedono al suo sollevamento e al suo spostamento verso la parete posteriore. I tensori stessi, contraendosi, determinano apertura degli osti tubarici rinofaringei durante la deglutizione. La parete laterale dello sfintere è costituita dai muscoli palatofaringei, costituenti i pilastri tonsillari posteriori (innervati dal vago), i quali, contraendosi medialmente, chiudono l’orofaringe. La parete posteriore dello sfintere velofaringeo è costituita dal costrittore superiore della faringe, innervato dal vago, il cui ruolo nella funzione sfinterica è minimo. nella deglutizione A seguito dell’elevazione della laringe durante l’atto deglutitorio, la comunicazione tra faringe e laringe viene ad essere chiusa (sfintere ariepiglottico), per effetto della spinta posteriore della base della lingua, dalla retroversione dell’epiglottide, simultaneamente alla chiusura dello sfintere glottico, con conseguente protezione delle vie aeree sottostanti. Le contrazioni muscolari che determinano chiusura dello sfintere ariepiglottico contribuiscono all’apertura dello sfintere esofageo superiore, le cui fibre muscolari circolari (muscolo cricofaringeo) si rilasciano conseguentemente alla contrazione delle fibre longitudinali ed oblique sovrastanti.

Funzione respiratoria Nella respirazione nasale la faringe permette al flusso aereo di raggiungere la laringe. Alterazioni di tale funzione da patologie substenosanti il lume faringeo possono determinare importanti alterazioni della dinamica respiratoria polmonare.

Funzione fonatoria Nella fonazione la faringe svolge un ruolo, entrando a far parte delle cavità di risonanza che compongono il cosiddetto “tratto vocale”. Tramite modificazioni dei suoi diametri contribuisce a generare il timbro vocale fisiologico, o a causare alcuni tipi di dislalie (rinolalia aperta, rinolalia chiusa) o di disfonie (rinofonia).

Funzioni accessorie Alle tre funzioni principali della faringe si aggiunge il ruolo immunitario, svolto dalle strutture linfatiche costituenti l’anello di Waldeyer.

Dimensione, sede, rapporti La laringe umana si localizza in prossimità della base del collo, e più precisamente nella sua parte anteroinferiore, nella porzione profonda della regione sottoioidea. Essa comunica inferiormente con la trachea e si apre superiormente con la faringe, estendendosi in età adulta dalla 3a alla 6a vertebra cervicale. Esternamente è localizzabile grazie ad un punto di repere, il “pomo di Adamo”, formato dalle ali della cartilagine tiroidea. Esso è più pronunciato nel maschio, rispetto alla femmina, poiché le ali sono di misura più rilevante e ad angolo più acuto. Posteriormente la laringe prende rapporto con le vertebre cervicali, dalla quinta alla sesta.

Osso ioide La laringe è strettamente connessa all’osso ioide, derivante dal mesoderma del II e del III arco branchiale. Esso è sospeso nel collo al processo stiloideo della piramide dell’osso temporale, mediante un sistema legamentoso (legamento stiloioideo) e connesso allo scheletro laringeo tramite la membrana tiroioidea.

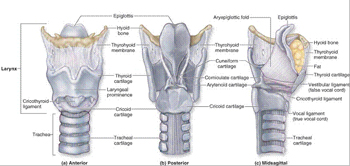

Strutture cartilaginee La laringe è costituita da 9 cartilagini. cricoide Tre cartilagini sono, invece, pari e simmetriche: aritenoidi La cartilagine tiroidea (dal greco: “a forma di scudo”) è una cartilagine ialina, derivata embriologicamente dal mesenchima del IV arco branchiale. E’ la più voluminosa tra le cartilagini che compongono lo scheletro laringeo, e risulta costituita da due lamine quadrilatere, articolate anteriormente a formare un angolo aperto posteriormente di 90° nel maschio adulto, e di 120° nella femmina. L’angolo costituisce punto d’inserzione, procedendo dall’alto verso il basso, per l’epiglottide, per le false corde e per le vere corde vocali. Posteriormente le ali terminano con le corna superiori, che forniscono attacco all’osso ioide, e con le corna inferiori, che si articolano con la cartilagine cricoide. Sulle facce laterali di entrambe le lamine si trova una linea obliqua, che rappresenta il punto di attacco dei muscoli tiroioideo, sternotiroideo e costrittore faringeo inferiore. La cartilagine cricoide è più ampia posteriormente che anteriormente ed è a foggia di anello con castone, dal quale deriva il suo nome (cricoide è un termine di derivazione greca, che significa letteralmente: “simile ad un anello”). Si localizza inferiormente alla cartilagine tiroide ed occupa una parte considerevole della parete inferiore della laringe. Sulle sue facce laterali, a livello della giunzione tra parte anteriore (arco) e porzione posteriore (castone o lamina), presenta una superficie articolare, pari e simmetrica, che si articola con le corna inferiori della cartilagine tiroide. Le cartilagini aritenoidi (dal greco: “a forma di vaso”) hanno forma di piramide triangolare, la cui base si articola con le superfici articolari, poste postero superiormente alla cricoide. La rotazione delle aritenoidi sulle superfici articolari induce l’apice delle aritenoidi stesse a ruotare posteriormente. La base delle aritenoidi presenta una protuberanza mediale, chiamata processo vocale, sulla quale prende attacco il legamento vocale, ed una protuberanza orientata postero lateralmente, chiamata processo muscolare e fissata ai muscoli cricoaritenoideo anteriore (laterale) e posteriore. La cartilagine aritenoidea è per la maggior parte ialina e deriva dal mesoderma del IV arco branchiale; solamente il processo vocale è costituito da cartilagine elastica, e si sviluppa, solidalmente alla corda vocale, dal mesoderma del pavimento della faringe. Secondo alcuni Autori, il punto di giunzione potrebbe rappresentare un’area di debolezza in occasione di traumi5. Le cartilagini corniculate sono strutture fibrocartilaginee, anche chiamate “cartilagini di Santorini”, e sono situate superiormente alle cartilagini aritenoidi, con le quali si articolano a mezzo di una giuntura sinoviale, mentre in altri casi risultano fuse con esse. Le cartilagini cuneiformi, note anche con il nome di “cartilagini di Wrisberg”, si localizzano entro la membrana mucosa delle pliche ari-epiglottiche. L’epiglottide è una struttura fibrocartilaginea larga e appiattita, a forma di foglia con relativo picciolo, la cui base è fissata alla superficie mediale e posteriore della cartilagine tiroide, per mezzo del legamento tiroepiglottico, che ne consente l’impianto nell’angolo diedro della cartilagine tiroide stessa, immediatamente al di sopra della commessura anteriore delle corde vocali. Si localizza dunque anteriormente all’orifizio superiore della laringe stessa, e la sua estremità superiore è libera e si proietta in alto, verso la base della lingua. La superficie posteriore è concava. In relazione ai suoi rapporti con l’osso ioide, si distinguono due porzioni: una sopraioidea ed una sottoioidea.

Figura 2: Strutture cartilaginee della laringe.

I componenti dell’impalcatura cartilaginea della laringe sono uniti tra loro da un complesso sistema di connessione, al quale partecipa anche il rivestimento mucoso, direttamente proveniente da lingua e faringe ed inglobante la struttura laringea senza soluzione di continuità. La membrana tiroioidea è una formazione fibroelastica che si estende dal margine inferiore dell’osso ioide al margine superiore della cartilagine tiroidea. Ai lati ed al centro essa presenta rinforzi legamentosi: i legamenti mediano e laterali, in prossimità dei quali penetrano endocavitariamente nella laringe i vasi laringei superiori ed il nervo laringeo superiore. I legamenti intrinseci risultano costituiti da un tessuto fibroelastico, che si pone in profondità della mucosa di rivestimento e vincola tra loro le cartilagini.

Muscolatura della laringe

La muscolatura laringea estrinseca è composta da cosiddetti “muscoli cinghia”, così denominati per via della forma appiattita. Essi si suddividono in due gruppi (sopraioidei e sottoioidei), in relazione alla posizione rispetto all’osso ioide, un osso non facente parte della laringe, a forma di ferro di cavallo, posto nel collo nella regione immediatamente superiore alla cartilagine tiroide, e sospeso per mezzo di una serie di muscoli e legamenti. I muscoli sottoioidei hanno l’azione generica di abbassare l’osso ioide o la laringe stessa, ed includono: • Muscolo sternoioideo: si estende dal manubrio dello sterno e dalla clavicola, al margine inferiore dell’osso ioide. I muscoli sopraioidei “tirano” l’osso ioide in avanti, indietro o verso l’alto. Essi sono: • Muscolo stiloioideo: si fissa al processo stiloideo dell’osso temporale, e si estende fino all’osso ioide.

• Muscolo cricotiroideo: pari e simmetrico, è l’unico ad essere disposto sulla faccia antero laterale della laringe, e si suddivide in una parte verticale (pars recta) ed una più orizzontale, anche definita obliqua. Le fibre verticali prendono attacco alla superficie anterolaterale della cartilagine cricoide e al margine inferiore della cartilagine tiroide. Le fibre oblique si attaccano alla faccia anterolaterale della cricoide e si portano alle corna inferiori della cartilagine tiroide. L’azione di questo muscolo è quella di abbassare la cartilagine tiroide, e di tirarla in avanti. Il muscolo cricotiroideo è il più potente tensore delle corde vocali ed è l’unico muscolo intrinseco laringeo, innervato dal nervo laringeo superiore. Emerge, quindi, che un solo nervo, il ricorrente, è responsabile di azioni antagoniste di adduzione e di abduzione cordali.

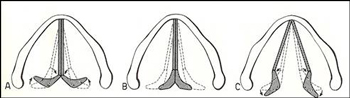

Figura 4: Il piano glottico (da Bairati, Vol. 5). • Muscolo tiroaritenoideo: anch’esso innervato dal nervo ricorrente, è un muscolo pari e simmetrico, che costituisce gran parte delle corde vocali vere e si attacca anteriormente alla superficie posteriore della cartilagine tiroide, fino alla regione dell’angolo. Posteriormente il muscolo prende inserzione sul processo muscolare e sulla faccia laterale dell’aritenoide. Il muscolo decorre lateralmente al legamento vocale e la sua parte mediana forma il muscolo vocale, che si fissa posteriormente al processo vocale e alla faccia laterale dell’aritenoide. La contrazione del muscolo tiroaritenoideo “tira” le aritenoidi in avanti, determinando adduzione, aumentando la tensione della corda, senza modificarne la lunghezza. Questo fenomeno è definito “contrazione isometrica” ed è costituito da un aumento di tensione e di consistenza e da un ingrossamento della corda vocale. L’articolazione crico aritenoidea Le aritenoidi si articolano con la cartilagine cricoide a mezzo dell’articolazione crico aritenoidea, una diartrosi di tipo condiloideo, composta da due faccette articolari (cricoidea ed aritenoidea) e da una capsula. La faccetta articolare cricoidea, posta sul bordo postero superiore della cricoide, ha direzione obliqua in avanti e lateralmente, è convessa ed ellittica con il diametro maggiore di circa 7,5 mm ed il diametro minore, traverso, di 4 mm. La faccetta aritenoidea è invece concava, con una larghezza di 3 4 mm, e si pone con il suo asse maggiore quasi perpendicolarmente all’asse maggiore della faccetta cricoidea6,7. La meccanica del giunto crico aritenoideo ed il movimento delle aritenoidi sono stati descritti in modo non corretto in molteplici pubblicazioni e trattati. Il trattato di anatomia del Gray (1985) e l’articolo di Saunders, illustrato da Netter, descrivono ad esempio il movimento aritenoideo come un movimento di rotazione sull’asse verticale10,11,12. . Il movimento più importante, “à bascule”, provvede a spostare la massa totale della corda vocale, nei movimenti d’apertura e di chiusura, con un’azione di leva. Recentemente è stato sottolineato che questo movimento provoca non solo lo spostamento antero mediale del corpo aritenoideo, ma anche lo spostamento verticale del processo vocale: nell’adduzione si attua un suo abbassamento, mentre durante l’abduzione si ha un suo innalzamento11. E’ stato altresì misurato che ad ogni unità di spostamento verticale del processo vocale corrisponde uno spostamento doppio, cioè di due unità, in senso latero mediale14.

E’ abitudine suddividere la cavità laringea in tre livelli, dal punto di vista anatomo clinico: regione sopraglottica, regione glottica e regione sottoglottica. La regione sopraglottica si estende dall’orifizio superiore, o aditus laringeo, sino al margine libero delle false corde vocali, e in essa si distinguono una porzione epilaringea (che include la parte sopraioidea dell’epiglottide, le pliche ari epiglottiche e le aritenoidi) ed una porzione sopraglottica propriamente detta (che include la parte sottoioidea dell’epiglottide, le false corde ed i ventricoli laringei). La regione glottica rappresenta il piano delle corde vocali e della rima glottica ed è costituita dalle corde vocali vere, dalla commessura anteriore e da quella posteriore. Dal punto di vista foniatrico è in uso un’altra suddivisione dell’endolaringe: • Il vestibolo superiore si estende dall’orifizio laringeo alle corde ventricolari (false corde). Una sezione frontale della cavità endolaringea dimostra come il lume stesso si a forma di clessidra, con una ristrettezza in corrispondenza delle corde vere e false, separate tra loro dal ventricolo laringeo. Superiormente, in corrispondenza dell’orifizio laringeo, la mucosa laringea continua con quella faringea, ed in parte anche con quella della base della lingua. Nella regione centrale si evidenziano le false corde vocali e le corde vocali vere, separate dal ventricolo laringeo. Esso, anche definito: “ventricolo di Morgagni”, è ricco di tessuto linfatico e per tale motivo può anche assumere il nome di “tonsilla laringea”, in particolare a livello dell’appendice del ventricolo. Essa è una propaggine, lunga circa 1cm, che dal ventricolo stesso si estende verso la vallecola glosso epiglottica attraverso lo spazio pre epiglottico. Al di sotto giacciono le corde vocali, che come accennato possiedono uno scheletro, costituito dal processo vocale delle aritenoidi, che continua anteriormente nel legamento vocale. Lateralmente al legamento si trova il muscolo vocale, mentre medialmente, lo spazio delimitato dai margini liberi delle corde vocali viene definito: rima glottica. In particolare questa è delimitata per i suoi 3/5 anteriori dai margini cordali (parte intermembranosa), mentre nella sua porzione posteriore si allarga ed è delimitato dai processi vocali delle aritenoidi (parte intercartilaginea). Le corde vocali hanno una misura variabile e raggiungono nell’adulto una lunghezza di circa 2 2,5 cm. Il punto d’unione anteriore delle corde è detto “commessura anteriore”. In realtà sia le corde vocali vere, sia le corde false sono estrusioni delle fibre circolari del muscolo tiroaritenoideo, che all’atto della contrazione aprono e chiudono il lume laringeo. Il corion è particolarmente abbondante e lasso a livello delle regioni sovraglottica e sottoglottica, mentre a livello delle corde vocali si limita ad uno strato sottile, detto “lamina di Reinke”. L’epitelio squamoso che riveste le corde vocali vere manca dello strato sottomucoso ed è a diretto contatto con il legamento vocale, per interposizione della lamina di Reinke. Pertanto l’epitelio stesso è poco irrorato e da ciò consegue l’aspetto bianco e splendente, tipico del margine libero della corda vocale. Inoltre la lamina di Reinke, che separa la mucosa delle corde stesse dal legamento vocale, consente alla mucosa cordale di vibrare, se sollecitata da un adeguato flusso d’aria, mentre il legamento vocale mantiene la propria rigidità.

L’arteria laringea inferiore, branca della tiroidea inferiore (ramo della succlavia), affianca all’interno della laringe il nervo laringeo inferiore, o ricorrente, ed irrora la parte inferiore della laringe stessa. Superiormente si anastomizza con l’arteria laringea superiore, ramo della tiroidea superiore (che origina dalla carotide esterna), che vascolarizza la parte superiore della laringe e le regioni adiacenti. In particolare l’arteria laringea superiore penetra attraverso la membrana tiro-ioidea e giunge, assieme al ramo interno del nervo laringeo superiore, fin sotto la mucosa del seno piriforme. Qui l’arteria si anastomizza con i rami dell’arteria laringea inferiore, che a sua volta decorre posteriormente alla trachea, portandosi in alto ed attraversando la compagine del muscolo costrittore inferiore della faringe (muscolo cricofaringeo), fino a raggiungere il seno piriforme15.

• La regione sovraglottica, ricca di tessuto linfatico, drena ai linfonodi anteromediali della catena giugulare interna, a quelli jugo digastrici ed alle stazioni tireo linguo facciali, attraverso vasi che attraversano la membrana tiroidea. La povertà di linfatici a livello della regione glottica, unitamente al fatto che sia i linfatici sovraglottici, sia quelli sottoglottici presentano anastomosi con le vie linfatiche controlaterali, giustifica la peggiore prognosi di carcinomi localizzati a questi livelli, rispetto ad analoghi carcinomi della glottide15.

Innervazione della laringe Sia l’innervazione sensitiva della laringe, sia quella motoria, sono a carico del nervo vago.

Movimenti della laringe e dell’osso ioide L’osso ioide è sospeso nel collo per mezzo di legamenti e di muscoli. La laringe continua invece in alto con la faringe ed in basso con la trachea. Entrambi gli organi si possono muovere in numerose e differenti direzioni, che dipendono dalla forza impressa dai muscoli estrinseci. • L’osso ioide viene spostato superiormente e posteriormente dall’azione dei muscoli stiloioideo e digastrico (ventre posteriore) e dal costrittore faringeo.

Figura 6: Cinghia di sospensione della laringe e dell'osso ioide. Per quanto concerne i movimenti delle cartilagini endolaringee, i legamenti capsulari cricotiroideo e cricoaritenoideo sono in grado di tendersi, permettendo alla muscolatura intrinseca laringea di far ruotare o slittare queste cartilagini in relazione reciproca. • La cartilagine cricoide può ruotare di 15° superiormente, avvicinandosi alla cartilagine tiroide soprastante. Questo movimento è dato dalla contrazione della pars recta del muscolo cricotiroideo. Ciò porta tutta la regione posteriore della cricoide a posteriorizzarsi. Poiché le aritenoidi sono articolate alla cricoide, esse si spostano posteriormente determinando allungamento e tensione delle corde vocali.

Figura 6: Cinghia di sospensione della laringe e dell'osso ioide.

Per quanto concerne i movimenti delle cartilagini endolaringee, i legamenti capsulari cricotiroideo e cricoaritenoideo sono in grado di tendersi, permettendo alla muscolatura intrinseca laringea di far ruotare o slittare queste cartilagini in relazione reciproca. • La cartilagine cricoide può ruotare di 15° superiormente, avvicinandosi alla cartilagine tiroide soprastante. Questo movimento è dato dalla contrazione della pars recta del muscolo cricotiroideo. Ciò porta tutta la regione posteriore della cricoide a posteriorizzarsi. Poiché le aritenoidi sono articolate alla cricoide, esse si spostano posteriormente determinando allungamento e tensione delle corde vocali.

La laringe svolge tre funzioni: • Funzione respiratoria.

La funzione respiratoria della laringe è di vitale importanza e la laringe “dedica” più tempo a tale funzione, che a qualunque altra delle sue funzioni. Durante la respirazione normale, la rima glottica è aperta: le corde vocali sono poste in completa abduzione durante l’inspirazione, mentre si adducono leggermente verso la linea mediana, mantenendo sempre aperta la via aerea, durante l’espirazione16,17. In tal modo la laringe “collabora” con il diaframma all’atto di rallentare lo svuotamento polmonare, che altrimenti sarebbe immediato, per effetto del ritorno elastico del polmone stesso18,19. Tale azione risulta accentuata nel neonato, ove il controllo diaframmatico non è tale da garantire un rallentamento dell’espirazione. Così nel neonato si osserva un’espirazione rapida, ma bloccata a metà della fase stessa da una completa chiusura glottica. L’apertura della glottide è essenzialmente passiva durante la fase espiratoria, ed attiva durante l’inspirazione, grazie alla contrazione dei muscoli cricoaritenoidei posteriori, mediata dal nervo laringeo inferiore e sostenuta dal centro del respiro. La contrazione dei cricoaritenoidei posteriori, in particolare, si attiva immediatamente prima dell’attività inspiratoria del diaframma, si mantiene durante tutta l’inspirazione e si protrae nella prima parte dell’espirazione, secondo una modalità di attivazione vantaggiosa per l’economia del sistema respiratorio, in quanto previene la contrazione diaframmatici contro una via respiratoria più o meno completamente ostruita20. Collaborano all’abduzione inspiratoria delle corde vocali i muscoli laringei estrinseci, che determinano abbassamento della laringe stessa verso la gabbia toracica, e suo allontanamento dall’osso ioide. Nell’ambito delle funzioni respiratorie della laringe va preso in considerazione il ruolo dell’innervazione afferente della laringe, sostenuta dal nervo laringeo superiore. Essa non è solamente alla base d’importanti riflessi protettivi, quali la tosse, e i quali verranno trattati a seguire, ma presiede ad importanti funzioni laringee di controllo della respirazione stessa. A controllare tale funzione si riconoscono essenzialmente 2 tipologie di recettori: • Il primo gruppo è rappresentato da recettori di pressione, sensibili a depressioni endolaringee. Essi possono venire eccitati ostruendo la bocca durante l’inspirazione. Il flusso aereo si bloccherà e proseguendo l’atto inspiratorio si determinerà depressione endolaringea. Il risultato dell’eccitazione di tali recettori è l’abduzione delle corde vocali. Evidentemente tale riflesso risulta utile non durante l’occlusione forzata dell’apertura labiale, ma quando vi sono cause di aumento delle resistenze delle alte vie respiratorie da malformazioni o patologie a carico di lingua, setto nasale, palato e turbinati inferiori. In tal caso l’ulteriore apertura della rima glottica causa diminuzione delle resistenze complessive.

Funzione sfinterica La funzione sfinterica della laringe è necessaria per evitare l’introduzione di cibo o di corpi estranei nella via aerea. Altra importante funzione protettiva, operata dalla laringe, è data dal riflesso della tosse. Se irritata da un corpo estraneo, la mucosa del vestibolo laringeo reagisce con un riflesso, il cui arco riflesso afferente è rappresentato dal nervo laringeo superiore, che determina una rapida adduzione delle corde vocali ed un profondo atto espiratorio attivo. La conseguente, rapida apertura della rima della glottide determina un violento flusso aereo espiratorio “esplosivo” (tosse), atto ad eliminare il corpo estraneo in causa. • Chemiocettori, in grado di reagire alla presenza di liquidi a bassa osmolarità (reagiscono all’acqua distillata, ma non a soluzioni a maggiore osmolarità, quali la soluzione fisiologica). Evidentemente il riflesso della tosse e la produzione d’apnea sono in competizione tra di loro, in quanto l’apnea stessa ostacolerebbe l’innesco della tosse. In realtà l’attivazione di un riflesso, o dell’altro, dipende dalla sede in cui si trova il recettore eccitato. I recettori ipofaringei tendono a produrre apnea per consentire la deglutizione, mentre quelli laringei sovraglottici scatenano il riflesso della tosse. Lo starnuto è un meccanismo analogo nel quale il riflesso è innescato da una stimolazione trigeminale e la fase espulsiva si verifica attraverso le fosse nasali. Anche nel caso dello starnuto avviene un’espirazione forzata a glottide chiusa, tramite contrazione improvvisa del retto addominale, del tiroaritenoideo, dell’elevatore del palato e rilasciamento del diaframma. Prima del termine dell’espirazione avviene l’apertura della glottide e in questa fase l’espirazione continua a sfintere velofaringeo chiuso. Successivamente tale sfintere si rilascia improvvisamente e l’aria viene espulsa attraverso le fosse nasali. Fra le differenze che esistono tra il riflesso della tosse e quello dello starnuto va ricordato che la tosse è più frequentemente accessuale e che può anche essere scatenata volontariamente, mentre lo starnuto non può essere volontario. Il singhiozzo è invece caratterizzato da una contrazione spasmodica ripetitiva dei muscoli inspiratori ed in particolar modo del diaframma a cui si associa una brusca parziale chiusura della glottide per cui l’aria passando attraverso una brusca fessura dà luogo ad un rumore caratteristico. Il riso ed il pianto sono anch’essi dei singolari comportamenti respiratori inseriti nell’ambito di atti motoriamente complessi in cui la espirazione e la inspirazione sono alternate a contrazioni glottiche che interrompono bruscamente e momentaneamente il flusso aereo e si associano a particolari emissioni sonore3.

|

| Partners |

|---|

|

EVA SIMONTACCHI VOCAL ENSEMBLE CENTRO INTEGRATO VIDEO-ENDO-STROBOSCOPIA ELETTRICA DELLE VIE AEREE SUPERIORI "ENRICO DE AMICIS" |

| Mailing List |

|---|